Charge-décharge d'un condensateur (à travers un résistor) vers une tension constante

![]()

Voir également, sur le sujet, le T.P.

"Charge d'un condensateur à intensité constante".

I Objectifs

II Acquisition et transfert

III Étude de l'intensité i(t)

IV Comparaison de différentes pages d'acquisition

V Modélisation dans une page

VI Propriétés de la courbe exponentielle

VII Définition de la capacité à partir de la

relation i=k*(duc/dt);

loi d'association de condensateurs en

parallèle

VIII Étude de la charge q(t) d'une armature

IX Étude énergétique avec bilan (cas d'une décharge)

X Calcul de la résistance R du résistor à partir du

"Graphe des paramètres"

XI ANNEXE: fonctionnement d'une "SYNCHRO

FRONT"

![]()

NB: Il existe un autre chapitre traitant de la charge du condensateur à COURANT CONSTANT, permettant par exemple d'introduire la notion de capacité.

I Objectifs

|

|

A. Montage de base

|

Il utilise des entrées analogiques non différentielles pour des raisons pédagogiques: habituer les élèves à la notion de référence commune lors de la mesure de deux tensions, et trouver prétexte à la mise en application de la loi des mailles (loi d'additivité des tensions dans le nouveau vocable). On peut décider du choix inverse pour d'autres raisons (rapidité de traitement, banalisation de ce type d'entrées sur nouveaux oscilloscopes, etc.), tout aussi pédagogiques: le montage avec les entrées analogiques différentielles (pour ORPHY GTI2 et GTS2) est présenté au §II.C. |

|

| Le résistor R joue un double rôle dans le montage: permettre d'étudier l'influence de la valeur de R sur la constant de temps tau du circuit, et shunt d'acquisition de l'intensité i de charge (décharge) du condensateur; il faut donc prendre un résistor de précision et qui soit réglable! | |

| Le résistor et le condensateur peuvent être éventuellement permutés dans ce montage, mais le choix fait ici présente l'avantage de faire apparaître d'emblée à l'écran d'acquisition la courbe de charge du condensateur, sans calcul de variable auxiliaire (qui sera nécessaire par contre pour accéder à l'intensité i ). |

B. Utilisation éventuelle du module TRANSEL

|

|

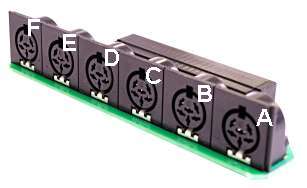

| IMPORTANT : Sur ORPHY GTI2/GTS2, la prise D n’est plus disponible. Il suffit simplement de brancher la prise DIN mâle (avec la bague D) sur la prise B d’ORPHY GTS2. Dans ce cas les mesures se feront sur EA4 et EA5 au lieu de EA2 et EA3. |

|

Sur ORPHY GTI2/GTS2, les prises DIN 6 broches repérées A à F n'existent plus: il suffit alors de brancher l'adaptateur DIN pour GTI2 réf M12G504 pour disposer de ces prises sur lesquelles se branche le module Transel. |

C. Autres montages possibles

Pour acquérir directement l'intensité (en même temps que la tension aux bornes du condensateur), on peut recourir à une entrée différentielle; ou placer la référence de mesure de tensions entre les deux dipôles:

1. Montage avec une ENTRÉE (analogique) DIFFÉRENTIELLE

Une telle entrée a sa référence qui est indépendante de la masse d'Orphy et des références de toutes les autres entrées différentielles. Pour le principe et l'utilisation de telles entrées, voir le §II

du chapitre 0 "Notions communes à tous les chapitres".|

On obtient ainsi directement:

|

|

|

Un étalonnage manuel de l'entrée analogique EAx correspondante peut donner directement à l'écran d'acquisition l'intensité i; ouvrir la boite de dialogue de configuration de la voie d'acquisition: |

|

|

ORPHY-GTI2 ou GTS2

|

|

2. Montage avec la référence (=masse) ENTRE les deux dipôles

|

La tension uC étant acquise à l'envers, il faut supprimer l'inversion de signe de façon logicielle, par étalonnage manuel de la voie d'acquisition (capteur fictif changeant le signe de la tension): c'est l'équivalent de la touche d'inversion de signe des oscilloscopes!

|

|

|

à

à |

|

D. Choix du mode de déclenchement de l'acquisition

1. Problème

Ce déclenchement doit de produire au plus tard au 1er instant de la charge (décharge), pour ne perdre aucun point utile.

2. Solution dans le cas de charges (décharges) lentes

Si la constante de temps (i.e. la valeur de

t = R*C) du circuit vaut plusieurs secondes, il est encore possible d'utiliser une synchro "clavier" (ou "souris"). Il suffit de basculer l'interrupteur de charge/décharge en même temps qu'on déclenche l'acquisition.3. Solution dans le cas de charges (décharges) rapides

Le phénomène est trop rapide pour pouvoir synchroniser manuellement les deux événements. Deux autres solutions s'offrent:

a. Synchro "Seuil"

| Principe: l'acquisition se déclenche automatiquement lorsque la tension mesurée aux bornes du condensateur franchit un seuil choisi, par valeurs croissantes ou décroissantes. | |

| Convient donc très bien pour enregistrer une charge, en choisissant un seuil le plus bas possible (10 mV), franchi par valeurs montantes | |

| Synchro "Seuil" avec "Pré acquisition": pour être sûr de ne pas manquer le tout premier instant de la décharge, les interfaces GTI2 et GTS2 (elles seules) permettent de rapatrier les instants précédant le déclenchement de l'acquisition! Ca c'est magique!!! | |

| Ne convient pas bien pour une décharge (seuil franchi par valeurs descendantes) car se déclenche inopinément à cause du début de décharge du condensateur dans l'impédance de l'entrée analogique qui lui est reliée. |

b. Synchro "Front"

|

C'est la plus simple, et ne nécessitant aucun réglage, mais l'interrupteur du montage ci-dessus doit alors OBLIGATOIREMENT être l'inverseur déclencheur situé sur la platine de raccordement d'ORPHY. Cet interrupteur est en réalité un interrupteur double, dont la partie visible est couplée mécaniquement à un 2è interrupteur (situé dans la platine), celui-ci envoie à chaque ouverture/ fermeture un "front" de tension sur l'entrée "front" d'Orphy (celle qui a été choisie au moyen de l'autre interrupteur: le déclencheur situé à côté): front montant à l'ouverture; et aussitôt après, un front descendant à la fermeture. |

|

* Fonctionnement d'une "Synchro Front": voir les explications à la fin du chapitre (annexe).

* consulter la fiche technique Micrelec du module (ou platine) de raccordement

|

|

|||

E. Visionner l'ensemble (montage+synchro)Penser à brancher les haut-parleurs! |

||||

F. Réglages d'acquisition

| Abscisse: | Voies actives: |

Enregistrement: |

Déclenchement (synchro): |

|||||

Temps t |

EA: |

Variable: |

Signe: |

Cal: |

Unité: |

Nombre points: |

Durée: |

Front sur EF0 |

EA0 |

uC |

+ |

5 |

V |

|

|

||

EA3 |

uAM |

+ |

5 |

V |

||||

* avec ORPHY-PORTABLE2 et µUSB: brancher capsules ±6 V et ±6 V et Synchro (ou Synchro analogique).

* avec ORPHY-GTS2: la synchro seuil n'est possible que sur la voie EAD1 (entrée différentielle): il suffit donc de remplacer dans les indications précédentes (schéma et réglages!) EA0 par EAD1.

Charger l'acquisition pré réglée:

| * avec ORPHY-GTI2 (synchro Front) | |

| * avec ORPHY-GTI2 (synchro seuil+pré acquis.) | |

| * avec ORPHY-GTS2 (synchro Front) | |

| * avec ORPHY-GTS2 (synchro seuil sur EAD1) |

G. Variables transférées; changement d'origine éventuel

Ä t, uc, (et uAM éventuellement, suivant que l'acquisition a été faite sur une ou deux voies).Dans la fenêtre 'Graphiques' (menu Fenêtre/graphe Variables), clic-D

pour choisir 'Coordonnées' dans le menu contextuel, ou clic-G sur l'icône

correspondante ![]() :

:

| t en abscisses | |

| uc en ordonnées (à gauche) | |

| supprimer éventuellement uAM (dans la liste déroulante d'ordonnée correspondante, il faut sélectionner la ligne vide) |

On a ainsi la représentation graphique de uc=f(t).

Pour faciliter toute l'étude suivante, on a intérêt à avoir une courbe qui passe bien

par l'origine (ou décharge débutant à t=0). Si ça n'est pas le cas, on peut effectuer

un changement d'origine sur toutes les abscisses en choisissant 'origine abscisse' dans la

liste déroulante des curseurs de la fenêtre 'Graphiques'; positionner alors à l'aide du

pointeur le trait vertical apparu à l'emplacement de la nouvelle origine et cliquer-G

après validation du message de confirmation, les abscisses du tableau de 'Variables'

ainsi que le graphique sont actualisés immédiatement.

III Étude de l'intensité i(t)

A. Calcul et visualisation

| Dans le cas d'une acquisition sur deux voies, l'intensité se déduit par la loi des mailles. Revenir dans la fenêtre 'Grandeurs', onglet 'Expressions', et saisir directement dans une nouvelle ligne de ce 'mémo': |

i=(utot - uc) / 8k

pour créer la nouvelle grandeur i, et valider par la touche 'F2', (ou 2 fois sur la touche 'Entrée', ou en cliquant-G sur l'icône clignotante

); le résultat apparaît alors dans l'onglet 'Variables'.

| Dans la fenêtre 'Graphiques' (menu Fenêtre/graphe Variables), clic-D pour choisir

'Coordonnées' dans le menu contextuel, ou clic-G sur l'icône correspondante |

i en ordonnées (à droite, puisque dans une unité différente, ce qui implique un autre axe avec une autre échelle).

Charger le fichier Regressi

B. Propriétés des courbes uc(t) et i(t)

| Observer les concordances entre les deux courbes et commenter: par exemple

l'intensité est maxima en début de charge, lorsque la tension est minima.

Au 1er instant de la charge (uC = 0),

la valeur initiale de l'intensité permet de retrouver la valeur de la

résistance: (loi des mailles:) |

uC(0)+R*i0 = E

d'où: R = E/ i0

| On peut aussi mettre en évidence la continuité de uc(t) et la discontinuité de i(t) par une acquisition qui se ferait sur plusieurs secondes en effectuant successivement une charge et une décharge sur cet intervalle de temps. |

La connaissance des 2 grandeurs uC(t) et i(t) peut permettre aussi de définir et calculer la capacité C comme coefficient de proportionnalité entre i et (duc/dt): voir paragraphe § VII.

IV Comparaison de différentes pages d'acquisition

Choisir d'abord (Fen. Graphiques / Coordonnées) une seule ordonnée de

façon à revenir à une seule représentation à l'écran: uc(t) ou i(t).

Pour superposer les différentes pages, cliquer-G sur la petite icône ![]() de la barre supérieure: elle permet éventuellement de sélectionner seulement

certaines pages parmi toutes celles du fichier.

de la barre supérieure: elle permet éventuellement de sélectionner seulement

certaines pages parmi toutes celles du fichier.

Une légende distinguant chaque courbe est ajoutée automatiquement avec l'icône "Identification pages"

A. Modélisation

| Dans la fenêtre 'Graphiques', clic-D pour choisir 'Modélisation' dans

le menu contextuel, ou clic-G sur l'icône correspondante |

uc=E*(1-exp(-t/tau))

ce qui demande au logiciel de chercher pour quelle valeur de E et tau la courbe exponentielle théorique collera au plus près aux points expérimentaux. On peut utiliser en place de saisie manuelle des modèles prédéfinis (accès par clic-G sur icône

correspondante(3)).

| Demander au logiciel d'ajuster (clic-G sur le bouton |

B. Comparaison avec les valeurs marquées; discordances éventuelles

Il peut y avoir de grandes discordances dues à l'utilisation de la platine de raccordement ou (et) à la nature du condensateur:

1. Sans la platine de raccordementSelon la démarche suivie, on déduira R ou C de tau. On comparera aussi la valeur de E trouvée, par modélisation, à la f.é.m. du générateur (valeurs identiques si le condensateur est sans fuite, ou bien valeurs dans le rapport du diviseur de tension Rf/(R+Rf) si Rf est la résistance de fuite du condensateur, ce qui est fréquent avec les grandes valeurs de capacités électrochimiques). L'incidence est loin d'être négligeable si la valeur de R est élevée. |

|

2. Avec la platine de raccordement

Voir à ce sujet les détails dans le chapitre 0, paragraphe §II.C. "Impédances des entrées analogiques".

| Le problème: |

Pour toutes les bornes d'entrées analogiques EA0->EA3 du type "fiches bananes femelles" (celles qui sont en couleur), le module de raccordement comporte en parallèle une impédance interne Z (de 100 kW pour le module de type "GTI2/GTS2"; ou 1 MW pour l'ancien de type "GTS"). Celle-ci doit donc être prise en compte dès que la résistance R mise en série avec C dépasse quelques k

W! Cet ensemble se comporte donc comme un diviseur de tension qui charge C non plus vers la valeur E (fém du générateur), mais la fraction de E qui est dans le rapport du diviseur de tension, soitLa modification de la résistance équivalente en série avec

C est aussi importante: ![]() ! A prendre en compte

pour le calcul des constantes de temps…

! A prendre en compte

pour le calcul des constantes de temps…

|

SCHÉMA RÉEL: |

SCHÉMA ÉQUIVALENT: |

|

|

|

| Sa solution: |

Il suffit d'utiliser n'importe quelle autre connectique d'entrée analogique:

|

|

VI Propriétés de la courbe exponentielle

A. Tracé de l'asymptote et de la tangente à l'origine

En restant dans la Fenêtre de modélisation, saisir à la suite de l'équation du modèle sur de nouvelles lignes:

uc:=E pour obtenir l'asymptote

uc:=E*t/tau (5) pour obtenir la tangente à l'origine

(le signe ":" indique au programme qu'il doit tracer ces fonctions avec les valeurs trouvées lors de la modélisation).

Valider de la même façon que lors de la modélisation.

B. Exploitation

|

|

|

|

VII Définition de la capacité à partir de la relation i=k*(duc/dt); loi d'association de condensateurs en parallèle

Procéder d'abord comme dans le paragraphe § IV en constituant plusieurs pages d'acquisition, avec par exemple 2 condensateurs différents C1 et C2, puis leur association en parallèle.

A. Calcul de la dérivée de uc(t)

Dans la fenêtre 'Grandeurs', onglet 'Expressions', saisir directement dans une nouvelle ligne de ce 'mémo':

derivee=diff(uc,t)

pour créer la nouvelle grandeur "dérivée", et

valider par la touche 'F2', (ou 2 fois sur la touche 'Entrée',

ou en cliquant-G sur l'icône clignotante ![]() );

le résultat apparaît alors dans l'onglet 'Variables'.

);

le résultat apparaît alors dans l'onglet 'Variables'.

B. Représentation de i = f(duc/dt)

| Dans la fenêtre 'Graphiques' (menu Fenêtre/graphe Variables), clic-D

pour choisir 'Coordonnées' dans le menu contextuel, ou clic-G sur l'icône

correspondante | |

| Les variations observées sont linéaires; une superposition des

différentes pages (par le bouton |

C. Modélisation: définition et calcul de la capacité

Procéder comme au paragraphe § V (F9

ou bouton ![]() ) en rentrant cette fois-ci le

modèle:

) en rentrant cette fois-ci le

modèle:

I = C*derive

Mettre à jour (![]() ouF2 ou

double frappe de la touche "Entrée"), puis passer aux

pages suivantes (par F8 ou le menu "Page"), et

ajuster à chaque fois le modèle aux points expérimentaux en cliquant

sur . Les droites de modélisation sont

extrapolées jusqu'à l'origine à condition d'avoir coché "Inter/Extrapolation

des modèles" dans les options

ouF2 ou

double frappe de la touche "Entrée"), puis passer aux

pages suivantes (par F8 ou le menu "Page"), et

ajuster à chaque fois le modèle aux points expérimentaux en cliquant

sur . Les droites de modélisation sont

extrapolées jusqu'à l'origine à condition d'avoir coché "Inter/Extrapolation

des modèles" dans les options ![]() (onglet

"Générales") de la fenêtre "Graphe".

(onglet

"Générales") de la fenêtre "Graphe".

|

Les résultats de la modélisation apparaissent dans l'onglet "Paramètres" de la fenêtre "Grandeurs". On peut les comparer aux valeurs marquées par le fabricant. Ces résultats (avec leur écart relatif) peuvent aussi s'exporter par le presse-papiers de Windows en choisissant "Copier modélisation" dans le menu contextuel obtenu par clic-D sur le volet de modélisation. D. Association parallèleOn voit dans le tableau que l'on obtient: C1+C2 = C3 avec une excellente précision (mieux que 1%). |

|

VIII Étude de la charge q(t) d'une armature: autre définition de la capacité

Ce point peut permettre de définir la capacité d'un condensateur dans l'esprit des nouveaux programmes de Terminale S en étudiant au départ q=f(uc) sans connaître la valeur de la capacité.

| Quitter le mode de modélisation (clic D: choisir 'fin modélisation')

ainsi que la superposition éventuelle de pages (à décocher dans les boîtes de dialogue

'Coordonnées' ou 'Options' |

| Créer la variable q; fenêtre 'Grandeurs', onglet 'Expressions', et saisir directement dans une nouvelle ligne de ce 'mémo': |

q =intg(i,t)

et valider (icône

, ou F2, ou deux fois la touche 'Entrée').

NB: si la charge initiale q0 n'est pas nulle, il convient de l'ajouter (lire sa valeur à la 1 ère ligne du tableau des grandeurs) à l'expression précédente.

Obtenir la représentation q=f(uc): Dans la fenêtre

'Graphiques' (menu Fenêtre/graphe Variables), clic-D pour choisir 'Coordonnées' dans le

menu contextuel, ou clic-G sur l'icône correspondant:

|

On obtient ainsi la représentation graphique de q=f(uc); on peut remarquer qu'elle est linéaire.

| Comparer les différentes pages d'acquisition entre elles (obtenues avec divers condensateurs): les demi droites étant plus ou moins pentues, les différents condensateurs utilisés n'ont donc pas tous la même aptitude (="capacité") à emmagasiner des charges électriques pour la même valeur de la tension. | |

| Modéliser cette représentation par une fonction linéaire: le coefficient directeur obtenu dans chaque page représente la capacité du condensateur correspondant. On peut utiliser cette démarche pour découvrir la capacité équivalente à une association série ou parallèle. |

IX Étude énergétique avec bilan (cas d'une décharge)

A. Calcul des énergies en jeu dans le circuit R-C

Dans la fenêtre 'Grandeurs', créer les nouvelles grandeurs (en procédant comme dans le paragraphe précédent):

| une nouvelle variable Wc pour l'énergie stockée dans le condensateur: |

Wc=0.5*C*sqr(uc)

| une nouvelle variable WJ pour l'énergie perdue par effet Joule dans le résistor depuis t=0 jusqu'à t: |

Wj=intg(R*i*i,t)

Dans ces expressions, on peut laisser une valeur littérale pour E et C si on veut que le programme les remplace par les résultats de la modélisation effectuée dans chaque page; sinon, mettre à la place leur valeur numérique.

Dans le cas d'une charge, ajouter à ces expressions celle de l'énergie fournie au circuit par le générateur:

Wg=intg(E*i,t).

B. Bilan énergétique dans le cas d'une décharge

(une démarche similaire pourra être menée dans le cas de la charge)On peut comparer par exemple l'énergie stockée à chaque instant par le condensateur avec toute celle qui a été dissipée par effet Joule:

Dans la fenêtre 'Graphiques', choisir comme coordonnées:

|

| et observer que parallèlement à la diminution de l'intensité (en valeur absolue car négative) ou de la tension uc, l'énergie emmagasinée dans le condensateur diminue inexorablement; qu'est devenue cette énergie? | |||

Pour répondre, ajouter comme coordonnées:

|

On constate alors que la diminution de Wc correspond en permanence exactement à l'augmentation de Wj: toute l'énergie qui était stockée dans le condensateur est progressivement dissipée par effet Joule. On pourrait aussi calculer la somme Wtot de ces deux énergies (dans la fenêtre 'Grandeurs'), pour la comparer à l'énergie initiale du condensateur: on constaterait leur égalité.

Un clic-G sur l'icône ![]() d'identification

des courbes permet de légender automatiquement le graphique précédent avec les

équations des courbes.

d'identification

des courbes permet de légender automatiquement le graphique précédent avec les

équations des courbes.

X Calcul de la résistance R du résistor à partir du "Graphe des paramètres"

On suppose dans ce paragraphe que les acquisitions réalisées dans chaque page l'ont été avec la même valeur de R, mais avec des valeurs différentes de C.

|

|

| Revenir dans l'onglet 'Paramètres' où une nouvelle colonne a été créée pour C: y saisir manuellement les valeurs de C (mesurées au capacimètre, car elles sont souvent très différentes des valeur marquées, notamment dans le cas des capacités électrochimiques, qui vieillissent mal). | |

| Ouvrir la fenêtre 'Graphe des paramètres' soit par clic-G sur son

icône | |

| En accédant au menu 'Coordonnées' de cette fenêtre, choisir la représentation tau=f(C); constater qu'elle est très proche du modèle linéaire | |

| Lancer la modélisation (raccourci clavier F9, ou clic-G sur

l'icône |

t = Ro*C

(la notation Ro vise à différencier cette valeur de celle qui aurait pu être rentrée précédemment dans le logiciel pour R sous forme de paramètre global).

| Mettre à jour par F2 et cliquer si nécessaire sur le bouton

'Ajuster' | |

| Le coefficient directeur Ro calculé ainsi fournit une valeur expérimentale très précise de la résistance R. | |

| On peut faire afficher automatiquement l'équation du modèle sur le

graphe par clic-G sur l'icône |

XI ANNEXE: fonctionnement d'une "SYNCHRO FRONT"

| Le basculement de l'interrupteur (M) provoque

l'envoi sur l'entrée front sélectionnée de deux fronts (montant puis

descendant) qui se succèdent très rapidement: (t2-t1) = temps

de vol de l'interrupteur; on comprend d'après le graphique ci-dessous que

le choix d'un front 'Montant' permet d'anticiper un tout petit peu sur

l'instant du déclenchement d'une acquisition par rapport à un front

'Descendant'.

REGRESSI propose deux types de déclenchement par front ("synchro Front"):

|

|

retour sommaire chapitre en cours

![]()

(2) Il faudra évidemment remplacer t par (t-t0) si la courbe ne passe pas par l'origine

. (3) accessibles seulement si ce choix a été coché dans l'onglet 'Modélisation' du menu 'Options'. (4) NB: changement de signe possible uniquement par clic sur le bouton